Мы живем в стремительно урбанизирующемся мире. Население городов растет повсеместно, и темпы этого роста впечатляют. Если в 1950 г. доля городского населения составляла 28,8%, в 1975 г. – 37,2%, в 2000 г. – 45,0%, то в 2009 г. она превысила 50% всех жителей планеты.

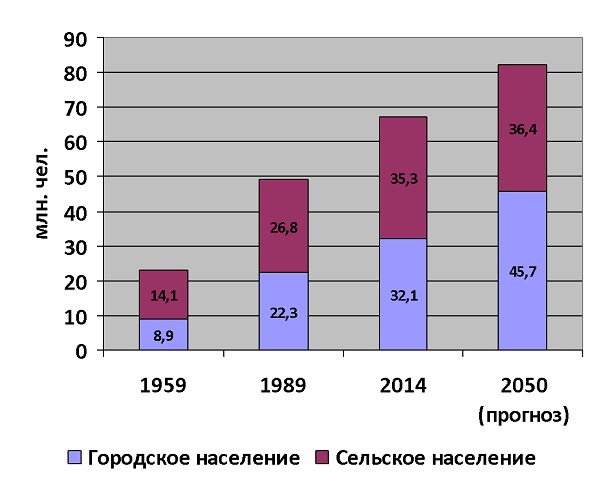

Продолжается рост доли горожан и в странах постсоветского пространства. Наиболее динамично этот процесс идет в Центральной Азии. В 1959 г. 38,5% населения центральноазиатских республик проживали в городах, а в 2014 г. – уже 47,6%. За последние 55 лет общая численность жителей городов Центральной Азии выросла с 8,9 до 32,1 млн человек. По прогнозам ООН, к 2050 г. регион будут населять 82 млн человек, из которых более 45 млн (55,0%) будут жить в городах (см. рис. 1). Наиболее быстрыми темпами растет население крупных городов, которые постепенно превращаются в мегаполисы. Их формирование создает для Центральной Азии сразу несколько политических вызовов.

Рисунок 1.

Изменение соотношения городского и сельского населения в странах Центральной Азии (1959–2050 гг.), млн человек

Источник: Рассчитано по данным всесоюзных переписей населения 1959 и 1989 гг., данным текущего статистического учета и прогнозу ООН (UN World Population Prospects 2012)

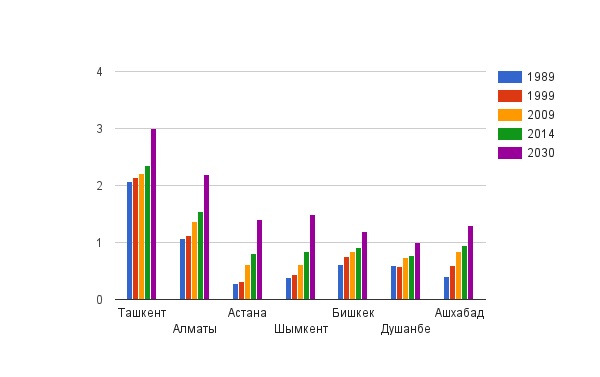

Современные процессы урбанизации в Центральной Азии идут крайне неравномерно. В одних областях доля городского населения уже достаточно высока, в других по-прежнему превалирует сельское. Как уже отмечалось, особенно быстро растет население крупных городов, в которых живет значительная часть жителей Центральной Азии. По официальным данным на 2014 г., в 7 крупнейших городах региона (см. табл. 1) проживало более 8 млн человек или около 12% населения [1]. Численность людей, населяющих эти города, за последние 25 лет выросла в 1,5–2 раза. Абсолютным лидером роста (почти в 3 раза) стала Астана. На сегодня крупнейшие города Центральной Азии – Ташкент и Алматы – по численности населения занимают, соответственно, 4-е и 7-е место на территории бывшего СССР. Стоит отметить, что в Ташкенте проживает больше людей, чем в Париже, а в Алматы – больше, чем в Брюсселе или Милане.

Таблица 1.

Численность населения крупнейших городов Центральной Азии (1989–2030 гг.), млн человек

Источник: Данные Всесоюзной переписи населения 1989 г., национальных переписей населения Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также текущего статистического учета населения. Прогноз до 2030 г. рассчитан на основе данных о средних темпах роста населения городов Центральной Азии за 2009–2014 гг.

В среднесрочной перспективе население крупных городов Центральной Азии будет и дальше расти. По прогнозам, к 2030 г. в 7 городах-миллионерах официально будут проживать около 12 млн человек (более 15% населения региона), а в общей сложности с учетом населенных пунктов, расположенных в «зоне притяжения» мегаполисов, – почти 25 млн, т.е. через 15 лет каждый третий житель Центральной Азии будет жить в крупных агломерациях вокруг городов-миллионеров (см. рис. 2).

Рисунок 2.

Численность населения крупнейших городов Центральной Азии (1989–2030 гг.), млн человек.

Проблема заключается в том, что урбанизация в целом и формирование мегаполисов в частности – относительно новые явления для Центральной Азии. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г., к моменту распада Советского Союза доля городского населения в центральноазиатских республиках колебалась от 33% (Таджикская ССР) до 57% (Казахская ССР) и была заметно ниже среднего значения по Союзу (66%). В регионе было только два города-миллионера: крупнейший региональный центр Ташкент и Алма-Ата, население которой превысило миллион человек лишь в 1981 г. Большинство горожан, значительную часть которых к концу 1980-х годов составляли «европейцы», проживали в малых и средних городах.

Формирование мегаполисов создает для Центральной Азии сразу несколько политических вызовов. Изменение «этнического баланса»

К концу советского периода все крупные города Центральной Азии (с населением более 350 тыс. человек) были многонациональными центрами, ни в одном из них представители «титульной национальности» не составляли большинство населения [2]. За два десятка лет с момента обретения странами региона независимости этнический состав жителей крупных городов существенно изменился. С одной стороны, произошла «деевропеизация» мегаполисов в результате массового выезда «европейцев», с другой – значительно выросла доля «титульных этносов» за счет мигрантов из сельской местности. Так, доля узбеков в населении Ташкента увеличилась с 44% в 1989 г. до 65% в 2014 г., в то время как доля русских, наоборот, сократилась – с 34% до 18% соответственно; доля казахов в населении Алматы за этот же период выросла с 24% до 56%, а доля русских сократилась с 57% до 30% [3]. Некоторые крупные города стали почти полностью моноэтничными. Например, согласно статистическим данным за 2014 г., 89% жителей Душанбе – таджики, хотя в 1989 г. они составляли лишь 39%. Этот процесс создает сразу несколько проблем.

Судьба национальных меньшинств. Увеличение доли «титульных этносов» в населении мегаполисов не снимает с повестки дня проблему национальных меньшинств.

На протяжении длительного времени представители национальных меньшинств («европейцы», корейцы и др.) играли важную роль в жизни республик Центральной Азии. Они составляли городской средний класс и обеспечивали функционирование промышленности, транспорта, коммунальной инфраструктуры и социальной сферы. В постсоветский период многие из них занялись малым и средним бизнесом и образовали костяк предпринимательского сообщества. Уровень образования и жизни представителей национальных меньшинств достаточно высок. В условиях изменения «этнического баланса» возникает противоречие.

С одной стороны, дальнейшее сокращение численности национальных меньшинств в крупных городах создает серьезные препятствия для устойчивого развития мегаполисов. Они обладают набором компетенций, которые крайне важны для стабильной работы промышленности, транспорта, энергетики и коммунальной системы. Многие из них заняты в системе образования, поддерживая воспроизводство профессиональных кадров, или развивают свой бизнес, создавая новые рабочие места.

С другой стороны, мегаполисы столкнулись с массовым наплывом сельских мигрантов, которые в большинстве своем являются представителями «титульной национальности». К сожалению, значительная часть из них не обладает необходимым уровнем образования и набором компетенций, чтобы найти хорошую работу и полноценно закрепиться в городе. Поэтому они составляют основную массу жителей пригородных «фавел», имеют минимальные доходы и низкое качество жизни. Это приводит к накоплению социальной и межнациональной напряженности, чреватой социальным взрывом. И тогда относительно благополучные национальные меньшинства могут стать привлекательным объектом для гнева народа, выступающего под лозунгами национальной и социальной справедливости.

Отношения между выходцами из разных регионов. Все страны Центральной Азии, за исключением Казахстана, где формируются три крупных города, сталкиваются с нехваткой альтернативных центров роста. Поэтому в них образуется только один – «столичный» – мегаполис, куда стягиваются мигранты из остальных регионов. В странах Центральной Азии, в политической жизни которых важную роль играет фактор этнической, религиозной или клановой солидарности, численность представителей той или иной национальности либо выходцев из определенного региона во многом определяет конфигурацию политической системы.

В связи с этим возникает противоречивая ситуация. С одной стороны, в центральноазиатских странах политическая власть сосредоточена в основном в руках одного регионального политического клана. Например, в Туркменистане доминируют выходцы из Ахалского велаята, в Таджикистане – из Хатлонской области. С другой стороны, в столичных мегаполисах концентрируются выходцы из разных регионов, в том числе и из тех, чьи кланы недовольны распределением власти. В этих условиях велик соблазн использовать региональную идентичность в качестве инструмента мобилизации своих сторонников в политической борьбе, для участия в митингах и демонстрациях, а при необходимости – в беспорядках и вооруженных столкновениях. Наглядный пример – события в Душанбе в 1992 г., которые вылились в гражданскую войну.

Гипертрофированное экономическое и политическое значение крупных городов

Управление крупными городами представляет собой сложный и рискованный процесс. Формирование мегаполисов в Центральной Азии – серьезный вызов для региональной стабильности, в первую очередь, по причине гипертрофированного экономического и политического значения крупных городов для стран региона.

Во-первых, большие города – это центры экономической активности. В странах Центральной Азии на их долю приходится 20–30% ВВП. Особо выделяется Бишкек, в котором создается 39% ВВП Кыргызстана, и эта доля, согласно среднесрочному прогнозу социально-экономического развития республики на 2014–2016 гг., будет расти. Во-вторых, особенности функционирования политических систем в регионе (жесткая централизация процесса принятия решений и т.д.) приводят к гипертрофированному значению столиц. За всю постсоветскую историю Центральной Азии ни одна конфликтная ситуация на периферии не привела к смене политического режима в той или иной стране. Так, исламистский мятеж в Андижане (Узбекистан) в мае 2005 г. был быстро и жестко подавлен, несмотря на то, что это было одно из крупнейших выступлений подобного рода на всем постсоветском пространстве, а участники мятежа пользовались поддержкой значительной части местного населения. Массовые беспорядки в декабре 2011 г. в Мангыстауской области, крупнейшем нефтедобывающем регионе Казахстана, были так же быстро пресечены. Напротив, установление контроля над крупнейшим городом страны – столицей – служило важным фактором для победы в политической борьбе и формирования нового режима. Так было во время гражданской войны в Таджикистане и революций в Кыргызстане 2005 и 2010 гг.

Проблема крупных городов обусловливается их ролью в социально-экономической и политической жизни стран Центральной Азии. Руководители центральноазиатских республик направляют значительные ресурсы на поддержание стабильности в этих городах, так как возникающие в них сложности неизбежно несут угрозу стабильному экономическому и политическому развитию государства в целом. При этом остальным регионам уделяется меньше внимания, многие из стоящих перед ними задач не решаются десятилетиями. В связи с этим все больше людей покидают периферию и направляются в мегаполисы, усугубляя ситуацию в них и порождая замкнутый круг проблем.

«Фавелизация» пригородов

В последние годы главной угрозой стабильному развитию крупных городов Центральной Азии стала «фавелизация» их пригородов.

После распада Советского Союза в регионе долгое время отсутствовала грамотная градостроительная политика. В пригородной зоне крупных городских центров в нарушение всех норм огромные участки земли при попустительстве местной администрации либо продавались, либо просто захватывались и застраивались частными домами. В результате с 1980-х годов в республиках Центральной Азии развернулась масштабная стихийная застройка поселков, дачных массивов и сельскохозяйственных земель, прилегающих к крупным городам. Строительство велось без четкого плана и не сопровождалось возведением объектов социальной инфраструктуры, зачастую дома не подключались к инженерным коммуникациям. Новые жилые массивы заселялись выходцами из сельской местности, которые по тем или иным причинам не могли жить в городе. За два десятка лет вокруг большинства крупных городов сформировались обширные массивы новостроек, и их число продолжает увеличиваться. Печальную известность получил «Саманный пояс» вокруг Бишкека – стихийно застроенные жилые микрорайоны, в которых проживает почти треть населения города. Именно его жители принимали активное участие в обеих киргизских революциях и последовавших за ними массовых грабежах. Очевидно, что «фавелизация» порождает целый комплекс социальных и политических проблем.

Стигматизм жизни в «фавелах». Для пригородных поселков характерны низкий уровень жизни, бедность, высокий уровень преступности, отсутствие элементарных коммунальных (питьевая вода, электро- и газоснабжение) и социальных (образование, медицинская помощь) благ. Здесь оседают в основном мигранты из сельской местности, которые в силу недостатка образования и профессиональных навыков не могут найти хорошо оплачиваемую работу и полноценно закрепиться в мегаполисе. Многие из них на годы «застревают» в положении «уже не жители села, но еще не горожане», обзаводятся семьями и транслируют свою «промежуточную» культуру новому поколению, которое вырастает в условиях бедности, необразованности и размытых ценностных ориентиров. Возникающая агрессивная молодежная среда порождает склонность к немотивированной агрессии. Это наглядно проявилось, например, во время беспорядков на концерте Кайрата Нуртаса в Алматы в августе 2013 г.

Социальный протест. Рост численности горожан требует территориального расширения мегаполисов и планирования городского развития. Строительство новых жилых микрорайонов, общественных центров и объектов транспортной инфраструктуры (дороги, мосты и т.д.) наталкивается на проблему пригородов. Большинство из них возводились незаконно, документов на землю и имущество у жителей нет. Возникает вопрос: куда их переселять? Наибольший резонанс получили столкновения местных жителей с полицией в пригородах Алматы «Бакай» и «Шанырак-1» в 2006 г. и «Думан-2» в 2011 г.

Криминал и терроризм. Именно в бедных пригородах мегаполисов криминальные группы и террористы вербуют сторонников. Здесь легко найти укрытие и можно не опасаться серьезных преследований со стороны властей. Крупные города становятся лидерами по количеству совершенных преступлений. Это происходит потому, что в силу более высокого уровня жизни мегаполисы притягивают выходцев из других регионов, которые нередко оказываются вовлеченными в преступную деятельность. Криминал активно сращивается с международными террористическими группами, которые используют вымогательства, грабежи и наркотрафик для получения финансовых ресурсов на подготовку и осуществление терактов. Многочисленные села, поселки и дачные массивы вокруг больших городов – маргинализированные и криминализированные «фавелы» XXI века, в которых зачастую находят убежище экстремисты и террористы, – могут стать мощным инструментом в политической борьбе в странах Центральной Азии. В последнее время в регионе заметно активизировались сторонники «Исламского государства». Примечательно, что недавняя спецоперация против террористов в Бишкеке проводилась не только в центре города, но и в его пригородах.

В обозримой перспективе (10–15 лет) рост крупных городов в Центральной Азии продолжится по нескольким причинам. Первая причина – увеличение численности населения, вторая – аграрное перенаселение. В регионе фактически достигнут минимальный предел площади плодородных земель на одного человека. Значительная часть жителей фактически выталкивается из сельской местности. Третья причина – привлекательность крупных городов как мощных экономических центров и рынков труда. В результате сотни тысяч жителей села вовлекаются в бурные миграционные процессы и устремляются в крупные региональные центры, в первую очередь в столицы. В ближайшее время по-прежнему актуальными будут проблемы инфраструктурного развития крупных городов, так как две трети всей городской инфраструктуры (за исключением Астаны) было построено в советский период.

В целом можно с уверенностью утверждать, что именно от способности властей управлять процессами устойчивого развития крупных городов будет зависеть политическая стабильность в Центральной Азии. Любая серьезная нестабильность в крупных городах региона может повредить интересам России, так как повлечет за собой рост числа беженцев.

1. Данные текущего статистического учета. Фактическое население с учетом незарегистрированных граждан и временных трудовых мигрантов составляет около 12 млн человек.

2. По данным переписи 1989 г., самая высокая доля титульного населения была в Ашхабаде, где туркмены составляли 50,8%.

3. Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года по г. Ташкенту. Ч. 1. Ташкент, 1990. C. 5; Национальный состав населения Республики Казахстан и ее областей. Т. 1. Астана, 2011. С. 15.

Правила комментирования

comments powered by Disqus